|

|||

|

|

|

|

|

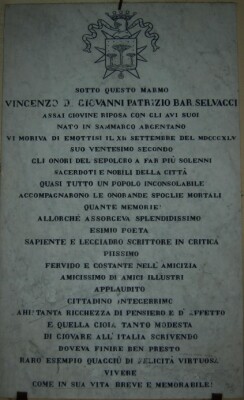

30 maggio 2002 VINCENZO SELVAGGI POETA E SCRITTORE |

|||

Vincenzo Selvaggi-Vercillo nacque in San Marco Argentano il 6 febbraio 1823 da nobile famiglia; quinto di sette figli che al Barone Giovanni Selvaggi diede Rosina Vercillo, nobildonna della cittadina calabra di Rende. Vincenzo Selvaggi presto rimase orfano di entrambi i genitori ed il primogenito Francesco assunse la direzione della famiglia. Questi affidò Vincenzo, che aveva appena sette anni, alle cure dei padri del seminario diocesano di S. Marco Argentano, ove compì i suoi studi fino all?età di sedici anni circa. Ma se la severità e la serietà degli studi compiuti nel seminario giovava alla formazione culturale e morale dei giovani allievi, i metodi d'insegnamento però erano sempre quelli uggiosi e pedanti di tutti i seminari e di tutte quelle scuole che venivano gestite da religiosi, per questo il Selvaggi,stanco dell'insegnamento avvilente d opprimente impartito nel suo seminario, ancor giovinetto, sfogava con questi versi,citati da un frammento di satira dal letterato F. Capalbo, la sua delusione e il suo rammarico: “...se scriver debbo una ventina - di libercoli prendo ù son segnati - termini e voci e frasi alla latina - perché leggendo, vi ho sempre vergati - ne' miei libretti i modi del trecento, - con bel garbo disposti ed ordinati.” |

|||

In seminario V. Selvaggi, nonostante primeggiava per profitto, non fu da alcuni precettori ritenuto allievo modello e brillante, perché trascurava volutamente quasi come protesta di dedicarsi agli studi pesanti e sterili di grammatica e filosofie teologiche e preferiva leggere i classici e non soltanto questi, ma anche e soprattutto gli autori moderni.

In seminario V. Selvaggi, nonostante primeggiava per profitto, non fu da alcuni precettori ritenuto allievo modello e brillante, perché trascurava volutamente quasi come protesta di dedicarsi agli studi pesanti e sterili di grammatica e filosofie teologiche e preferiva leggere i classici e non soltanto questi, ma anche e soprattutto gli autori moderni. Iniziata la lettura dei “Lombardi alla prima crociata” di Tommaso Grossi, ne fu così infervorato da non interrompere quella lettura prima di giungere all?ultimo verso,sacrificando le ore di svago e rinunciando al cibo e al riposo. Studiò a fondo “Sepolcri” del Foscolo, esprimendo giudizi acuti e profondi circa il concetto ispiratore e gli interessi sociali e politici dell?autore, tanto da far stupire i suoi maestri. In seminario ebbe come compagno di studi Vincenzo Padula di Acri, di lui più anziano di quattro anni che gli si legò di sincera e profonda amicizia. Accolto con una certa prevenzione e freddezza dai camerati, il Padula, come narra il Cristofaro: “giovane che onora la patria con le opere dello ingegno, venuto in quel tempo nel nostro seminario come alunno, volle fare una giovanile vendetta per rispondere a certo ingiusto e villano sprezzo usatogli dai concamerati, e diè loro a tradurre in italiano non so quali versi latini, forse di Marziale o di Persio, e il solo giovinetto Selvaggi, che pur non aveva partecipato all?ingiuria, interpretandoli, salvò l?onore del convitto e dei compagni. Il solo genio comprende il genio: il gentil procedere del Selvaggi, fè sì che rimanesse segno all?amore del Padula ed all?ammirazione di tutti la penetrazione e sottigliezza del suo ingegno.” All?età di sedici anni, compiuti gli studi del seminario, per volontà del fratello Francesco, si recò a frequentare a Napoli la facoltà di Giurisprudenza, seguendo i Corsi di Vincenzo Clausi, professore in quell?Ateneo e calabrese anch?egli. Dire invero che il Selvaggi abbia frequentato con assiduità le lezioni universitarie è un?espressione inadeguata; egli, attratto sempre più dagli studi letterari e dagli impegni patriottico - politici, mostrava poco impegno per gli studi delle discipline giuridiche. Narra il Cristofaro che il Clausi, prevenuto verso il Selvaggi per le continue diserzioni dai corsi universitari, quando l?udì recitare in una certa Accademia,quella poesia idillica piena di affetto e di semplicità: il lamento della villanella calabra, dove la vita del nostro popolo calabrese è colta in una situazione del tutto nuova, restò sorpreso e,chiestogli il motivo delle sue assenze, si sentì rispondere che nelle lettere e non nel diritto il Selvaggi riconosceva la propria vocazione. A Napoli il Selvaggi conobbe Domenico Mauro di S. Demetrio Corone, di undici anni più anziano di lui e incominciò a frequentare il famoso ed antico Caffè d?Italia, luogo di incontro dei liberali napoletani e di quella schiera di calabresi dotati d?ingegno che il Mauro adunava intorno a sé. La propaganda mazziniana infervorava il cuore dei giovani e si andavano organizzando moti sovversivi, che avrebbero dovuto scoppiare in Romagna e di là estendersi nel resto d?Italia. Anche il Calabria il Mazzini aveva i suoi emissari i quali si erano costituiti in Comitato insurrezionale, che aveva il compito di tenere pronto all'azione il popolo calabrese. Pietro De Roberto di Cosenza, si era accordato col Mauro circa il giorno e l?ora dell?insurrezione, venne qui per prendere gli accordi col Selvaggi ed altri, e, allo scopo di non suscitare sospetti, con la scusa della caccia, si scelse per convegno un noto castagneto dei nostri monti. Quivi fu tutto stabilito, ma nonostante ciò questa rivolta fallì per l?intempestività degli Albanesi di S. Benedetto Ullano e contemporaneamente vi perse la vita il Barone Galluppi ed un bravo giovine , un certo Corigliano, e molti altri feriti, catturati e fucilati. Sopraggiunti da poco i fratelli Bandiera coi compagni, arrivati troppo tardi in soccorso degli insorti calabresi, furono anch?essi catturati e fucilati nel Vallone di Rovito a Cosenza. Intanto Vincenzo Selvaggi, già schedato dalla polizia borbonica come mazziniano, liberale e rivoluzionario, appena giunto a S. Marco, il vescovo di allora mons. Mariano Marsico gli conferì l?incarico di docente di lettere italiane, latine e greche nel seminario diocesano di quella città.  Ma l?amicizia con Domenico Mauro continuò, tanto che quando V. Selvaggi pubblicò il suo poemetto Il vecchio Anacoreta lo dedicò all?amico, che per primo l?aveva invogliato a seguire gli studi delle lettere a lui congeniali.

Ma l?amicizia con Domenico Mauro continuò, tanto che quando V. Selvaggi pubblicò il suo poemetto Il vecchio Anacoreta lo dedicò all?amico, che per primo l?aveva invogliato a seguire gli studi delle lettere a lui congeniali. E il Mauro scrisse con fervide parole di elogio l?opera dedicatagli dal giovane amico, sul Calabrese del settembre del 1843, affermando: “ho ora tra le mani una novella che annunzia al Padula un compagno, un nuovo fiore alla nostra poetica ghirlanda? Vincenzo Selvaggi rappresenta il mondo giovane, la balda poesia calabrese. “ E quando più tardi, due anni dopo, apprese la fine immatura di lui, ne fece cenno in una breve elegia: “In morte di Vincenzo Selvaggi”? Te, mio Selvaggi, non vedrò più mai. E scrisse ancora il Pagano: “Vincenzo Selvaggi di 21 anni, che aveva splendido l?ingegno, e il cuore aperto a tutti gli affetti più generosi, è morto? Ora ha solo il mio pianto e quello dei suoi amici: Ma s?ei fosse morto più maturo negli anni, avrebbe avuto il compianto di tutti gli Italiani.” Poco tempo prima, in un articolo critico sul Selvaggi, il Pagano,illustre docente e letterato calabrese, aveva scritto: “?Vincenzo Selvaggi di S. Marco Argentano,nato da nobile e ricca famiglia, rappresenta il mondo giovane, la balda poesia calabrese, il primo vagito delle muse in un cuore ardito,affettuoso e rivela tutta la potenza dell?ingegno calabrese. La espressione del dettato dell?Anacoreta, se paragonasi alle simili espressioni degli altri poeti novellieri, appare specialmente molle e tenera, e la sua poesia è il primo forte anelito e sospiro dell?anima che sente. E però Selvaggi è il Leopardi della Calabria, è il vate del cuore, e vivrà eternamente nel suo “Anacoreta” . La cultura e l?animo di Vincenzo Selvaggi vennero dunque allargandosi in Napoli, attraverso l?esempio degli amici a lui più vicini e più autorevoli ma soprattutto per la lettura diretta dei classici che nel seminario gli era proibito conoscere più a fondo. Dante, Vico: ecco i suoi autori preferiti, accanto ai quali occorre porre anche quelli che nel seminario aveva pure letto con grande passione. Ne “Il Barone di Vallescura” rileviamo reminiscenze dantesche e bibliche. All?accuratezza dell?analisi vediamo il Selvaggi che tenta di uniformarsi nel campo della critica letteraria. Intanto l?animo suo, come quello dei suoi amici si apriva al fascino delle dottrine romantiche che giungevano a Napoli dalla Lombardia. Oltre ai poeti italiani leggeva anche gli stranieri dei secoli passati e quelli contemporanei. All?inizio dell?ottocento fiorirono in Italia le traduzioni di Shakespeare (celebre quella del Carcano) e dello Shiller e di Byron. Nella cittadina natia di S. Marco il Selvaggi rientrò dopo il fallito tentativo di sommossa e, come si è detto, ebbe l?insegnamento di lettere in quel seminario, ove già alcuni anni prima era stato alunno. La scuola che gli era sembrata così pesante ai tempi suoi, ora, per opera dei maestri nuovi, orientati verso le impellenti istanze che la vita dei novelli tempi richiedevano, si era rigenerata nei metodi e negli spiriti. Insegnarono insieme al Selvaggi, uomini come Stefano Paladini, Vincenzo Pagano ed altri illustri docenti e successivamente, Pasquale Candela, Vincenzo Iulia, Salvatore Cristofaro, Ferdinando Balsano di Roggiano Gravina, letterato e filosofo di fama,deputato al primo parlamento d?Italia e poi preside del liceo classico “B. Telesio” di Cosenza, ove cadde vittima del dovere, sotto il pugnale di un assassino. Insegnò anche Leopoldo Pagano noto per aver scritto una “Storia generale della Calabria” in gran parte ancora inedita e per altri importanti lavori di storiografia e archeologia calabrese. Fu proprio per opera sua che l?insegnamento letterario nel seminario di S. Marco Argentano prese un nuovo avvio, perché quel maestro emulava l?opera che a Napoli esercitava Francesco De Sanctis. Il Pagano cercava di inculcare nei suoi alunni, insieme all?amore per il bello, il culto della patria e della religione eliminando la retorica, la demagogia e l?ipocrisia.  Il senso d?italianità, profondamente sentito, fu il carattere precipuo della scuola del Pagano e del Selvaggi. Pagano e Selvaggi insegnarono l?italiano, il latino e il greco, ma senza la pedanteria dei loro predecessori, avendo per fine ultimo quello di rendere gli allievi padroni della lingua italiana.

Il senso d?italianità, profondamente sentito, fu il carattere precipuo della scuola del Pagano e del Selvaggi. Pagano e Selvaggi insegnarono l?italiano, il latino e il greco, ma senza la pedanteria dei loro predecessori, avendo per fine ultimo quello di rendere gli allievi padroni della lingua italiana. Nel periodo del suo ultimo soggiorno a S. Marco, il Selvaggi termina la composizione del suo dramma: “Il Barone di Vallescura”, che è considerato come un grido di libertà contro la tirannia del governo borbonico, che richiamava l'oppressione del regime feudale. Nell'atto secondo, scena prima di quel dramma passionale, la voce di un popolano si alza ad invocare la venuta di quel giorno in cui le campane di tutti i paesi della Calabria “suoneranno a festa sul tiranno caduto”. Il Selvaggi scrisse dei saggi critici sul Monti, sul Manzoni, sulla Sambucina del Padula, sulla “Corona di chiodi “del Valentini, mostrando un? acuta e profonda intuizione critica e una straordinaria capacità di analisi di eccezionale valore per un giovane letterato appena ventenne. Intanto la sua musa si ispirava anche al dolore di cui il suo cuore era oppresso per i molteplici lutti che colpirono la sua famiglia. Perse il fratello maggiore Baldasarre di diciannove anni, perse il padre e subito dopo la madre e nell?ottobre del 1843 moriva anche la sorella Maria Beatrice, alla quale egli aveva dedicato un tenero canto nel giorno in cui aveva preso i voti religiosi, assumendo il nome di Suor Clarice. Anche Beatrice fu poetessa di una certa vena appassionata e malinconica, ed anche a lei era riservata una fine immatura, simile a quella che incontrò, due anni dopo, lo stesso fratello Vincenzo. Teneri ed affettuosi furono i rapporti fraterni tra Beatrice e Vincenzo, legati anche alla profonda passione dei due alle lettere e alle arti; al contrario quelli tra Vincenzo e fratello maggiore Francesco, a causa dei dissensi corsi tra i due, perché Vincenzo non avrebbe secondato il volere del fratello maggiore, abbandonando gli studi di Giurisprudenza. Il Cristofaro accenna ad uno sfortunato amore del poeta per una donna che egli cantò col nome di Abelina, e che ebbe sempre nel cuore teneramente fino alla morte. Anche il Capalbo, autore di numerosi scritti critici e biografici sulle opere e la vita del poeta romantico, desume da una lettera a lui diretta da Enrico selvaggi, nipote del poeta, datata 15 agosto 1917, seguita da un?altra del 15 settembre dello stesso anno, che il vero nome della donna, celebrata con quello di Abelina, corrispondesse in realtà a quello di Elisabetta Trotta e che costei appartenesse a famiglia popolana. Quest?amore per una donna non del suo rango costituì un ulteriore motivo di dissenso col fratello maggiore. Certo è che nel “Barone di Vallescura” il Selvaggi mostra palesemente sentimenti di simpatia verso la classe umile dei lavoratori e non nasconde la sua disapprovazione per l?alterigia e la prepotenza di alcuni nobili signori del suo ceto e della sua terra. La giovane Elisabetta,che si spense anch?essa prematuramente, ricambiò con sincero ed entusiastico affetto, l?amore del poeta, ma appunto per questo cadde in disgrazia dei suoi congiunti, che non le perdonarono di aver corrisposto l?amore di un signore discendente di una famiglia così altolocata. La notte tra il 12 e il 16 settembre del 1845 il poeta concluse la sua breve avventura terrena. Non si può non notare che se la tisi fu il male comune a moltissimi artisti romantici, il Selvaggi ebbe un carattere romantico adeguato al costume dei suoi tempi, non solo con le opere ma anche con la vita. La sua salma fu tumulata nella chiesa dei padri Riformati in S. Marco Argentano ed un suo discepolo, Raffaele Rocco, poeta e scrittore anch?egli, dettò l?epigrafe che si legge tuttora sulla tomba del poeta. Il compianto del popolo per la sua scomparsa fu immenso poiché da tanto amore e da molta stima era circondato nel suo paese e ovunque lo conobbero. Narra il Cristofaro un episodio particolarmente commovente, che attesta la grande venerazione dei sammarchesi per il loro illustre concittadino. Mentre il poeta giaceva infermo nel letto e già prossimo a spegnersi, per le vie del paese si mosse una processione per una festività religiosa. “Passava per le strade” narra il Cristofaro “il simulacro di Maria, seguito da un?ondata di popolo, ed egli sovra il letto, ove lo costringea l?ultimo morbo, e da cui potea vedersi ed udirsi il pio inno delle turbe devote, volle sollevarsi a mezzo della persona, e con le braccia incrociate sul petto, movea le labbra sorridenti ad una tenera prece. Fu scena che mal esprime la mia parola: appena che lo vedemmo pallido e scarno, ecco da mezzo ai canti sacri sollevarsi un confuso ed indistinto suono di singhiozzi e di pianti, misti a preghi compassionevoli: Era un popolo che dimandava a Dio le rose della sanità sulle guance del povero giovane per mezzo di Maria, cui egli aveva in tanta venerazione.” Fu il Selvaggi generoso e magnanimo dei suoi averi e sempre altruista e disponibile alla beneficenza. Nel suo testamento lasciò molti beni a bisognosi e ad Enti religiosi. Di carattere fiero e dignitoso, fu il suo animo sempre incline alla nobiltà di sentimenti, lontano dalla menzogna e dalla falsità, e queste doti emergono prepotenti e vigorose, tante volte, in alcuni tratti delle sue opere. Nel breve saggio: “La corona di chiodi di Antonio Valentini”, apparso nel “Calabrese” n. 14, anno III del 30 maggio 1845, dopo aver mosso elegantemente i suoi appunti a ciò che ad egli pareva da rivedere e dopo aver elogiato le parti migliori del libro, Selvaggi concludeva con queste espressioni: “Tu sai che il mio cuore è in corrispondenza diretta con la mia lingua; sai che né per amicizia il falso taccio, né per nimicizia il vero.” E in una malinconica poesia in terzine dal titolo, “Reminiscenze di Velindo in una notte insonne”, composta negli ultimi suoi giorni di vita, il Selvaggi di nuovo esprime la congenita fierezza del suo carattere: “Oh, finché il cielo guarderan quest?occhi, sempre nobil sarò, fosse la vita tutta un montar per disastrosi rocchi.” Questi furono i sentimenti e questi gli ideali di vita del poeta Vincenzo Selvaggi nel suo breve, ma intenso, itinerario terreno.  |

|||